ヒカモバ(ネトセツ)では個別で相談を無料で受け付けています。

記事を読んでも悩みが解決できない場合、ネット通信・回線を良いもの&費用を安くしたい場合など、どこに相談したらいいか迷っている方は直接ヒカモバ(ネトセツ)へ気軽にご相談ください。

公式LINEから相談 ▶ LINE@

SNSから相談 ▶ X(旧Twitter)DMにて

問い合わせが多くて返信が遅くなる場合もありますが、その時はごめんなさい。

記事を読んでも悩みが解決できない場合、ネット通信・回線を良いもの&費用を安くしたい場合など、どこに相談したらいいか迷っている方は直接ヒカモバ(ネトセツ)へ気軽にご相談ください。

公式LINEから相談 ▶ LINE@

SNSから相談 ▶ X(旧Twitter)DMにて

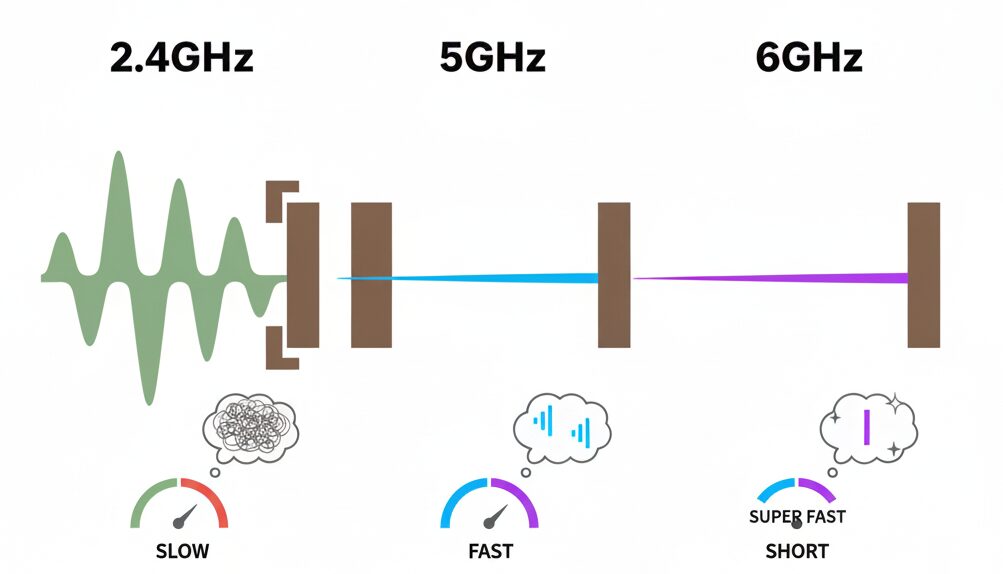

スマートフォン・パソコン・ゲーム機などあらゆる通信機器でWi-Fiに接続を行う際に2.4GHzと5GHzと6GHzの3つの周波数帯域があります。

この3つの帯域の違いとインターネット通信ではどのような影響があるのか解説したいと思います。

谷口修一(SHUICHI TANIGUCHI)

光回線の販促事業や7年に渡るインターネット回線のサポート業務に従事。毎年1,500人以上の光回線ユーザーのサポートを行い、NTT東日本からの感謝状を頂いた経験もあり。

ネットサービス利用者にもっとも近しい立場で考え、どこよりも快適に、より合理的で的確な情報をスタンスとして記事を執筆しています。

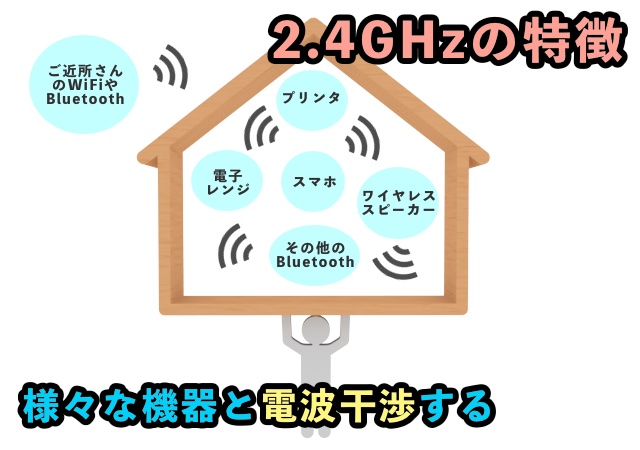

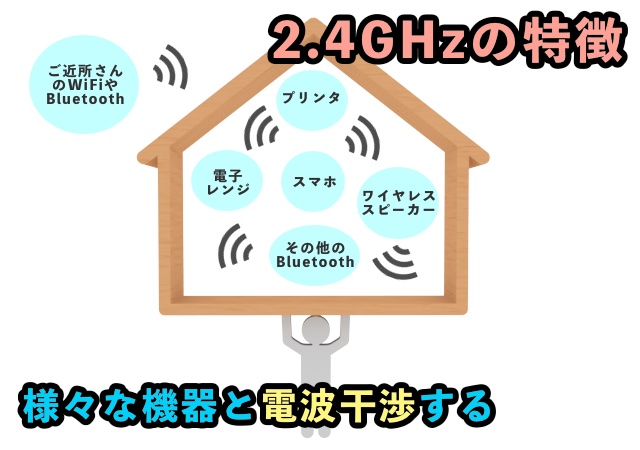

2.4GHzは日常のあらゆる機器の通信で多く使われている帯域です。インターネットの帯域だけに限らずBluetoothも2.4GHz帯域を使用しています。

ヒカモバ

ヒカモバ家庭で使われいてる製品であれば電子レンジ・ワイヤレススピーカー・無線マウス・ゲーム機のワイヤレスコントローラーなど幅広い通信機器でこの帯域が使われているという事になります。

先程述べたように多くの通信機器や普段日常に使われている家電製品と同じ帯域のため、非常に混雑し干渉しやすく通信が不安定になりやすいデメリットがあります。

もちろんこれはご自身の自宅だけではなくマンション・アパートなどであれば近隣の住人の2.4GHzの通信の影響も受けやすいため密集している住宅なら尚更ネット通信などの混雑が起こるということなります。

日常に使われているということもあり、この2.4GHzが多く使われる理由として「壁や床などの障害物に強く、また遠くまで電波が届きやすい」というメリットがあります。

障害物にも強く幅広く通信ができるという理由からあらゆる電化製品で使われているという周波数帯なんですね。

よって2階建てのお家や広いリビング、部屋数が多い自宅だとこの2.4GHzの帯域が幅広く電波が届くためおすすめできます。

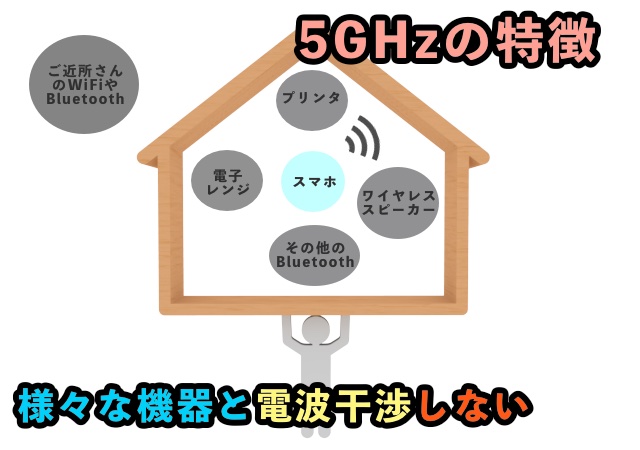

2.4GHzの次世代規格として使われている5GHz帯域はBluetoothや多くの人が使っている2.4GHzのWiFi通信とは異なり、通信端末以外となる家電製品では多く使われることがない干渉しにくい帯域となります。

5GHzは日常的に頻繁に使われている通信ではないため、当然のことながら電波干渉がしずらく2.4GHzと比べると通信の安定度が高いです。

また2.4GHzと比べて5GHzはW52(5.2GHz)W53(5.3GHz)W56(5.6GHz)と3つに分けられておりより干渉しにくい周波数帯を選択することも可能です。

最近ではIEEE802.11ac/axという超高速なWiFi通信が可能なパソコンやスマートフォンなどの対応機種が販売されていますが、このIEEE802.11acの語尾にあたる「11ac/ax」という規格は5GHzの帯域を使ってるのです。

すべてが2.4GHzと比べて勝っていることはなく、2.4GHzと比べると5GHzは壁などの遮蔽物に弱いという特徴を持っています。

そのため自宅にあるルーターなどから5GHzのWiFiを飛ばしていても受信するスマートフォンや通信機器までの間に複数の壁や階数が異なる場所で通信すると逆に2.4GHzの方が安定して接続できるというパターンもあります。

さらには5GHz帯は電波法によって屋外の利用が規制されており許可されていない帯域を使うと罰せられるというリスクもあります。

総務省の電波利用においては5GHz帯域は条件付きで利用できるものとそうでないものが解説されています。

自宅でのWiFiで使う分には屋外での利用には当たらないのでそこまで心配することがないとは思いますが、ポケットWiFiなどでは利用帯域を選択する際には屋外推奨の5GHzなどと区切られている場合があります。

要は利用できる無線帯域が日本国内の外で使われている「飛行機」「気象レーダー」などの機関に干渉し、影響を及ぼす恐れがあるので使用できる帯域に制限があるという話ということです。

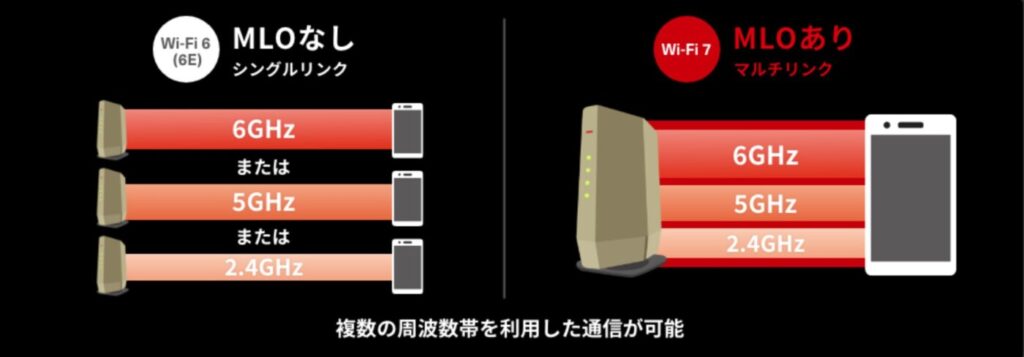

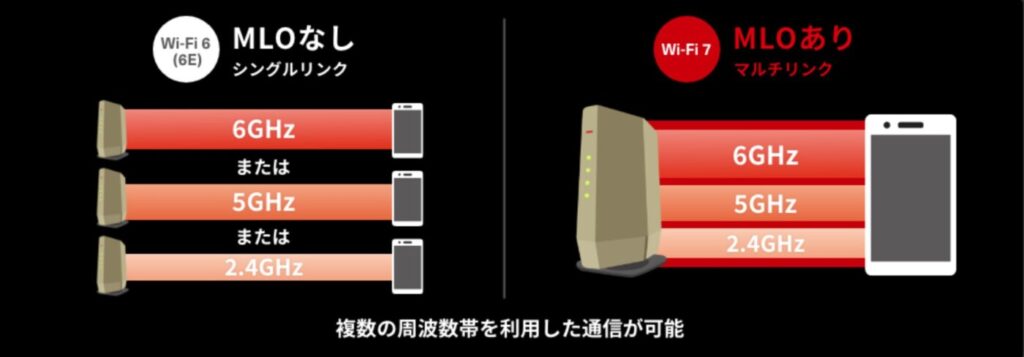

そこで5GHzと2.4GHzに続く帯域として「6GHz帯」が新たに加わっています。この帯域は一部のWi-Fi 6Eには対応し、Wi-Fi 7では標準化されています。

6GHzは5GHzよりもチャンネル数が増え帯域幅が大きいことにより、さらに混雑を回避し高速で快適な通信が利用できることになります。

6GHz帯は現在ではM2以降のMac製品がWi-Fi 6E対応機種であればサポートされており、同じくWindowsもWi-Fi 6EやWi-Fi 7対応機種であればサポートされています。

最近ではiPhoneやAndroidのスマートフォンでもWi-Fi 6E/もしくはWi-Fi 7に対応していればこの帯域を使うことができるため、より高速化&安定化したネットワーク接続が可能となります。

2.4GHzと5GHzと6GHzの異なる3つの帯域でのWiFiはまとめると以下のような違いがあります。

Wi-Fi周波数帯の比較

| 特徴 | 2.4GHz | 5GHz | 6GHz |

|---|---|---|---|

| 通信速度 | 比較的遅い | 速い | 最も速い |

| 電波の届く範囲 (障害物) | 広い (障害物に強い) | 比較的狭い (障害物に弱い) | 比較的狭い (障害物に弱い) |

| 電波干渉・混雑 | 非常に多い (電子レンジ、Bluetoothなどと共通) | 少ない (Wi-Fi専用) | 非常に少ない (新しい帯域で対応機器も少ないため) |

| 利用できる規格 | Wi-Fi 4 (11n) まで | Wi-Fi 4 (11n) 〜 Wi-Fi 6E/7 | Wi-Fi 6E/7 |

| 主な用途 | 遠くまで電波を飛ばしたい、障害物が多い場所 | 高速通信が必要な場所、電波干渉を避けたい場所 | 最新の超高速通信、低遅延通信 |

ルーターや接続するスマホやパソコンのスペック表でチェックすると、Wi-Fi 6EやWi-Fi 7対応であれば、すべての帯域を利用して接続環境をチェックすることが可能です。

やはり、より安定したWi-Fi接続を行いたい場合は5GHzや6GHzの周波数を使える環境を整えるのがベストでしょう。

Wi-Fi周波数帯の比較(メリット・デメリット)

| 周波数帯 | メリット (利点) | デメリット (欠点) |

|---|---|---|

| 2.4GHz | 1. 電波が遠くまで届く(広い通信範囲) 2. 壁や床などの障害物に強い(電波が回り込む) | 1. 通信速度が比較的遅い 2. 電波干渉を受けやすい(電子レンジ、Bluetoothなどと共通で混雑) |

| 5GHz | 1. 高速な通信が可能 2. 電波干渉が少ない(Wi-Fi専用帯域のため通信が安定しやすい) | 1. 障害物に弱い(壁などで急激に電波が減衰する) 2. 2.4GHzより通信範囲が狭い |

| 6GHz | 1. 最も高速・大容量の通信が可能 2. 非常に混雑が少ない(新しい帯域のため) 3. 低遅延での通信が可能 | 1. 5GHzよりさらに障害物に弱い 2. 非常に通信範囲が狭い 3. 利用にはWi-Fi 6E/7対応ルーターと端末が必要 |

2.4GHz:もしも古い規格の通信デバイスを使っている場合やルーター設置場所から利用場所が離れている場合や壁などの障害物を挟む場合はこちらの通信がおすすめ

5GHz:ルーター設置場所から利用場所が近い場合はより高品質な通信ができる可能性があるためこちらがおすすめ

6GHz:2024年以降の最新端末を使っている場合は、この接続方法で試すと通信品質が大幅に改善する可能性が高い

2.4GHzと5GHzと6GHzはどれぞれの特性があり通信範囲や障害物などの要因や自身の宅内環境に合わせてどちらが繋がりやすくより安定するかを実際に3パターン試してみるのが最も良い改善方法でしょう。

どちらの通信を使い分けるか?という場合にまず

を確認して置かなければなりません。

この見分け方に関してはそれぞれの機器のスペックもしくは型番でチェック出来るようになっています。

| 周波数帯 | 規格 | 通信速度(最大) |

| 2.4GHz (82MHz幅) | IEEE802.11g IEEE802.11b IEEE802.11n | 54Mbps 11Mbps 600Mbps |

| 5GHz (400MHz幅) | IEEE802.11a IEEE802.11ac | 54Mbps 6.9Gbps |

| 2.4GHz+5GHz | IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) | 9.6Gbps |

| 6GHz (480MHz幅) | IEEE802.11ax (Wi-Fi 6E) | |

| 320MHz | IEEE802.11be (Wi-Fi 7)最新 | 46Gbps |

無線LANルーターやWiFi通信が出来るスマートフォンやパソコン、ゲーム機にもIEEE802.11から始まる通信規格の表示が必ずあるため、チェックしてみると良いと思います。

もちろん最新のWi-Fi 6EやWi-Fi 7に対応のWi-Fiルーターがを所有していていも、そもそもWi-Fiルーターと接続する通信デバイスがWi-Fi 6Eや7に対応した機種でなければ使えません。

メーカーによって実際に接続する場合の5GHz帯のネットワーク名(SSID)は以下の通りです。

| メーカー別 | 5GHzのSSID(ネットワーク名) | 6GHzのSSID(ネットワーク名) |

| NTT | SSID-3「XXXX-XXXX-3」 | |

|---|---|---|

| NEC | 「aterm-XXXX-5p」 | 「aterm-XXXX-6p」 |

| BUFFALO | 「Buffalo-5G-XXXX」 | 「Buffalo-6G-XXXX」 |

この赤い部分が表示されている場合は5GHzもしくは6GHzの電波が発信されているため、もしも接続したいデバイスに表示されれば接続することが可能です。

逆に赤い部分の表示がないネットワーク名は2.4GHz帯となります。

※表に表示されているネットワーク名はあくまでも工場出荷時の場合の表記になるため、注意してください。

記事を読んでも悩みが解決できない場合、ネット通信・回線を良いもの&費用を安くしたい場合など、どこに相談したらいいか迷っている方は直接ヒカモバ(ネトセツ)へ気軽にご相談ください。

公式LINEから相談 ▶ LINE@

SNSから相談 ▶ X(旧Twitter)DMにて

診断

あなたに合うネット(WiFi)サービスが見つかる

※該当する項目を選択していくだけ

コメント